Dans cette deuxième édition de Lumière sur une scientifique, nous mettons en lumière Zoe Walker, technicienne de laboratoire et de terrain à l’Université de Calgary, dont le travail soutient plusieurs projets collaboratifs dans l’Arctique. Avec une formation en géographie et une passion pour la compréhension des processus climatiques en environnements froids, Zoe travaille avec le Dr Brent Else à l’étude des échanges gazeux en milieux marin et dulçaquicole dans l’Arctique canadien, notamment sur le système carbonaté marin, le méthane dissous et les isotopes stables de l’eau. Elle a contribué à plusieurs initiatives arctiques à bord du NGCC Amundsen, incarnant la curiosité, le dévouement et l’esprit d’équipe qui caractérisent la recherche dans l’Arctique.

Lumière sur une scientifique – Zoe Walker

Peux-tu nous parler de ton sujet de recherche et des projets qui t’ont amené à bord de l’Amundsen?

Mon axe de recherche a commencé avec les lacs arctiques — j’ai étudié l’accumulation saisonnière et l’émission de dioxyde de carbone et de méthane dans les lacs entourant Cambridge Bay (Ikaluktutiak), au Nunavut.

Après avoir terminé ma maîtrise, j’ai été embauchée comme technicienne de laboratoire et de terrain. Mon rôle a évolué pour soutenir d’autres étudiants dans leurs projets, tant sur le plan logistique à distance que sur le terrain avec eux. Plusieurs de ces projets ont eu lieu à bord de l’Amundsen.

J’ai été à bord de l’Amundsen pour la première fois lors du leg 3 en 2023 pour soutenir un projet collaboratif d’ArcticNet. Plus récemment, j’ai participé au leg 5 de 2025 pour appuyer FoxSIPP-2 et les travaux de recherche en cours associés à ce projet. Comme l’Amundsen est un navire de recherche collaboratif, ma principale responsabilité est de collecter et d’analyser les isotopes stables de l’eau (δ18O et deutérium) et de partager ces données avec d’autres groupes de recherche.

Qu’est-ce qui vous a motivée à poursuivre ce domaine d’étude?

Je viens du département de géographie, souvent associé — à tort — à des gens qui étudient les cartes et connaissent toutes les capitales (plot twist : la plupart d’entre nous non). Je me souviens que mon premier cours de géographie m’a fait découvrir la météorologie, la géomorphologie, la dendrochronologie et l’océanographie. J’ai trouvé ça fascinant et j’ai continué à suivre des cours jusqu’à changer de spécialisation. Je suis devenue passionnée par les changements climatiques en milieux froids et j’ai pu trouver un projet qui m’intéressait, ce qui m’a menée aux études supérieures.

Comment s’est passé ton expérience à bord? Y a-t-il un moment marquant que tu souhaites partager ?

Mon expérience la plus marquante a été la visite communautaire à Igloolik. Nous avons eu une participation incroyable, avec de nombreuses questions importantes et de riches échanges entre les résidents et les scientifiques. Mon travail comme étudiante diplômée puis comme technicienne m’a donné l’occasion de visiter la communauté de Cambridge Bay (Ikaluktutiak) à quatre reprises. Chaque communauté que je peux visiter est un cadeau que je chéris profondément.

De ton point de vue, quels sont les principaux défis ou apprentissages que tu as rencontrés dans ton domaine de recherche?

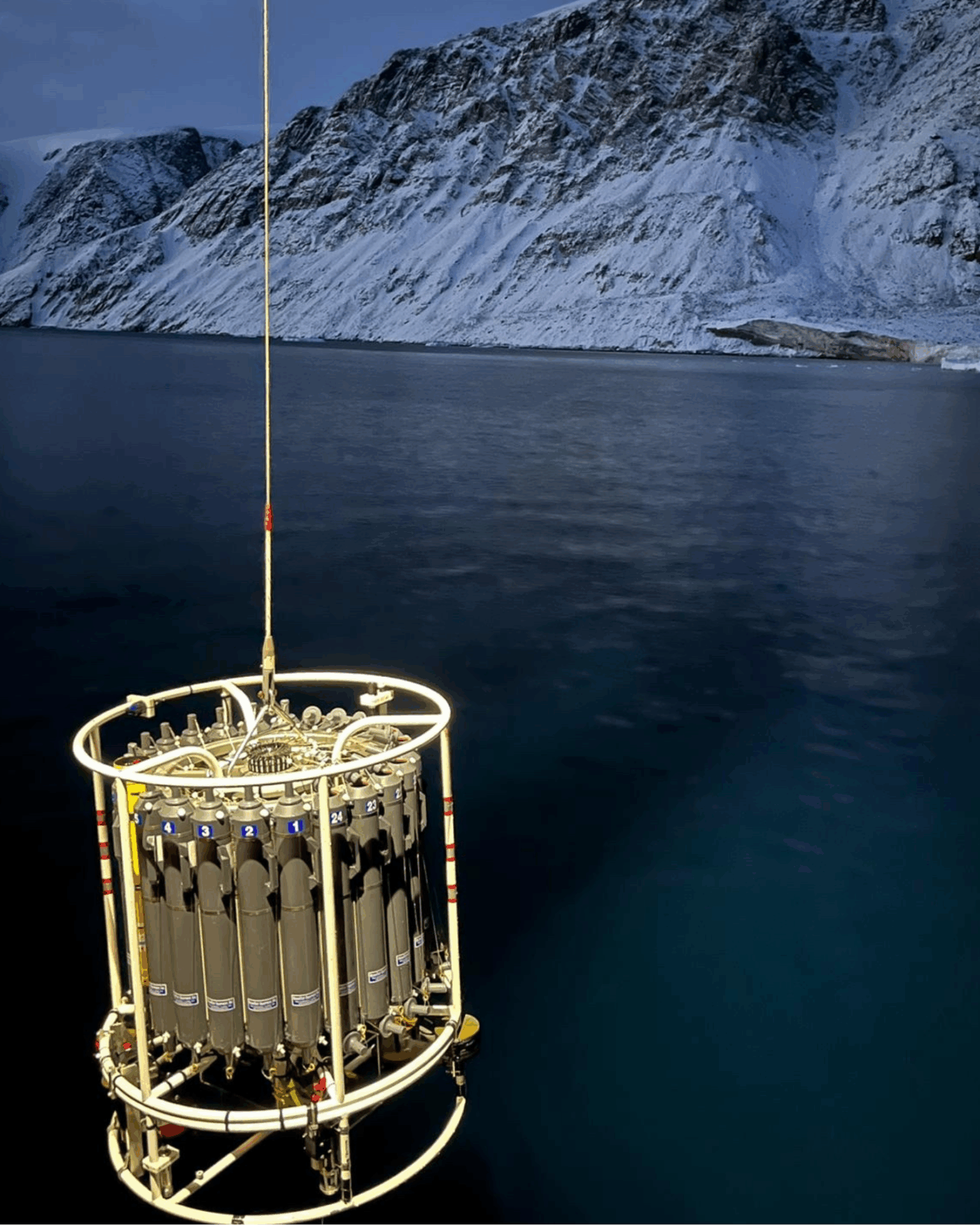

Comme pour la plupart des travaux de terrain, la météo est souvent notre plus grand défi. Lors de cette dernière mission, nous avons affronté plusieurs épisodes de mauvais temps, notamment une mer agitée ainsi qu’un appel de recherche et sauvetage. Comme notre groupe collecte des échantillons d’eau (équipe rosette!), nous sommes souvent confrontés à plusieurs stations à enchaîner dans une courte période, ce qui amène un autre défi : le manque de sommeil. Cela dit, un avantage de travailler dans le bassin de Foxe est que la plupart des stations sont peu profondes!

<!– wp:acf/blog-details {« name »: »acf/blog-details », »data »:{« image »:7197, »_image »: »field_653f2e943c3c4″}, »mode »: »edit »} /–>Le travail de Zoe à bord de l’Amundsen a mis en lumière le rôle essentiel de la collaboration, de la logistique de terrain et de l’engagement communautaire dans la science arctique. Grâce à ses contributions aux études sur les échanges gazeux, à l’échantillonnage des isotopes de l’eau et au soutien apporté à plusieurs équipes, elle a contribué à approfondir notre compréhension des environnements nordiques et des changements rapides qu’ils subissent. Son expérience nous rappelle que la recherche dans l’Arctique ne concerne pas seulement les données, mais aussi les personnes, les lieux et les liens significatifs tissés en chemin.