Pour mieux vous faire découvrir les visages derrière la recherche arctique, nous lançons un nouveau concept : Lumière sur un.e scientifique. Chaque article met en avant un chercheur ou une chercheuse à bord du NGCC Amundsen, afin qu’il ou elle partage sa passion, son travail sur le terrain et les défis uniques de la science dans l’Arctique.

Lors du quatrième Leg de l’Expédition Amundsen 2025, nous avons posé quelques questions à Adam Garbo, doctorant en glaciologie à l’Université d’Ottawa, au sujet de son projet de recherche. Adam étudie le cycle de vie des icebergs dans le Nord canadien. Découvrez son parcours, ses projets à bord de l’Amundsen et ce qui le fascine dans l’Arctique, à travers ses propres mots.

Peux-tu nous parler de ton sujet de recherche et des projets qui t’ont amené à bord de l’Amundsen?

Ma recherche se concentre sur une meilleure compréhension du cycle de vie des icebergs dans l’Arctique canadien. Cela commence par l’étude des glaciers, en mesurant leur épaisseur, en cartographiant les paysages cachés sous la glace et en identifiant les zones où les icebergs sont les plus susceptibles de se détacher. Ensuite, je suis les icebergs dans leur dérive vers l’océan. L’ensemble de ces données nous aide à mieux comprendre la quantité de glace présente dans l’Arctique canadien et le rôle qu’elle joue dans l’élévation du niveau de la mer et le changement climatique.

À bord de l’Amundsen, je mesure l’épaisseur des glaciers dans les îles de la Reine‑Élizabeth à l’aide d’un radar aéroporté capable de pénétrer la glace. Le radar est tracté sous un hélicoptère et envoie des signaux dans la glace ; le temps que mettent ces signaux à revenir indique l’épaisseur de la glace.

De nombreux glaciers de l’Arctique canadien restent peu mesurés, et ces relevés permettront de combler ces lacunes, améliorant notre compréhension du comportement des glaciers et des pertes de glace futures. Je déploie également des balises de suivi de glaces, des instruments personnalisés que j’ai conçus et fabriqués moi-même, directement sur les icebergs pour suivre leur dérive. En suivant les icebergs en temps réel, ces balises fournissent de nouvelles informations sur la manière dont ils se déplacent dans les eaux arctiques.

Qu’est-ce qui t’as motivé à poursuivre ce domaine d’études ?

L’Arctique change plus rapidement que presque partout ailleurs sur Terre, et les glaciers sont au cœur de ces changements. Les icebergs reflètent ces transformations de manière très visible : ils se détachent des glaciers, parcourent de longues distances et fondent lentement dans l’océan. Pourtant, beaucoup reste à apprendre sur leur formation et leur déplacement. Leur comportement est non seulement fascinant à étudier, mais aussi crucial pour comprendre l’élévation du niveau de la mer et les risques pour la navigation arctique et les communautés côtières. J’ai été motivé par la possibilité de combiner travail de terrain, développement technologique et modélisation pour mieux comprendre ces processus et leur importance pour le Nord canadien.

Comment se passe ton expérience à bord jusqu’à présent ? Y a-t-il un moment marquant que tu souhaites partager ?

La vie à bord de l’Amundsen est une expérience unique et enrichissante. C’est une occasion rare de collaborer avec des chercheurs de disciplines très variées tout en contribuant directement à la science de l’Arctique. Cela m’a également permis de découvrir des régions du Nord canadien que peu de personnes voient, apportant un véritable sentiment d’exploration à ma recherche.

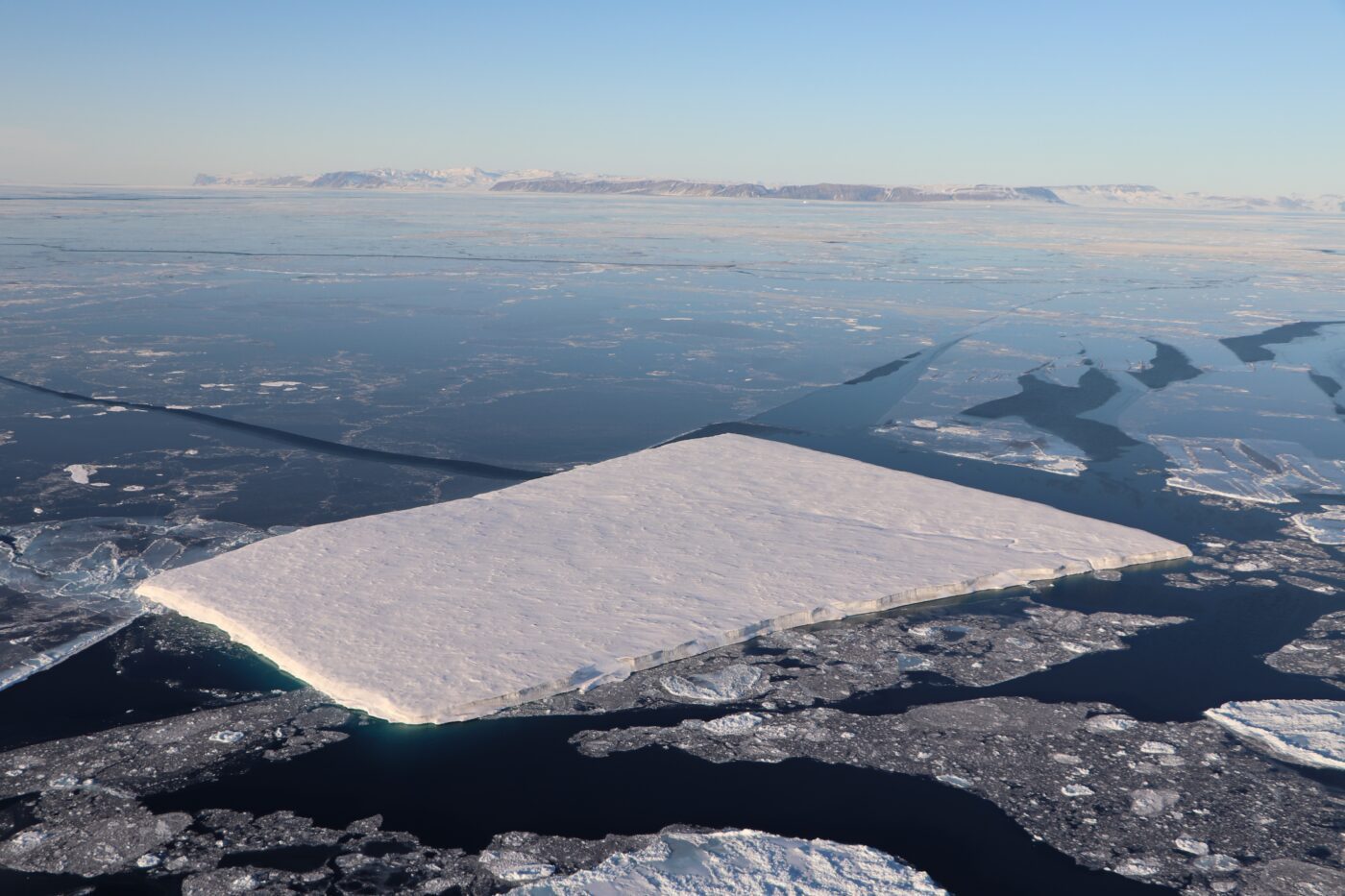

Un de mes moments les plus mémorables a été de me rendre en hélicoptère sur des icebergs de l’océan Arctique pour y déployer mes balises de suivi de glaces. Parmi eux se trouvait une île de glace, un immense iceberg tabulaire détaché de la calotte Milne, sur la côte nord-ouest de l’île d’Ellesmere en 2020. Mesurant environ 2,5 kilomètres de long sur 2 kilomètres de large, il avait dérivé sur des centaines de kilomètres le long de la côte. Se tenir sur un bloc de glace en mouvement aussi massif était une expérience surréaliste.

J’ai fondé le projet Cryologger (balise de suivi de glaces) pour rendre la recherche polaire plus accessible, et l’expédition Amundsen 2025 a porté à 40 le nombre total de balises de suivi de glaces Cryologger déployées depuis 2018. Voir mes instruments transmettre des données en temps réel depuis un environnement aussi reculé et difficile me rappelle le chemin parcouru par le projet et les nouvelles opportunités qu’il ouvre pour la science arctique.

De ton point de vue, quels sont les principaux défis ou apprentissages que tu as rencontrés dans ton domaine de recherche?

Comme mon travail dépend des opérations en hélicoptère, l’un des principaux défis est l’imprévisibilité de la météo arctique. Le brouillard, les vents violents ou la faible visibilité déterminent souvent ce qui est possible et peuvent rapidement modifier les plans de recherche. C’est un aspect inhérent au travail de terrain dans l’Arctique, et cela m’a appris l’importance de la flexibilité et de la préparation. Cela a également souligné la valeur de la patience et du travail d’équipe, puisque beaucoup de choses dépendent de la coordination entre les pilotes, l’équipage et les chercheurs. Quand les conditions sont favorables, elles ouvrent la porte à une science à la fois passionnante et très gratifiante.

Le travail d’Adam sur les glaciers et les icebergs contribue non seulement à notre compréhension des changements climatiques, mais inspire également un regard plus attentif et respectueux sur l’Arctique et ses enjeux. Grâce à ses projets, nous pouvons mieux saisir l’impact des icebergs sur notre planète.

Crédits photos

Alexandre Livernoche, Environment Climate Change Canada

Alexandre Normandeau, Natural Resources Canada

Erika Brummell, University of Ottawa

Adam Garbo, University of Ottawa